バスケットボールの技術本はたくさんありますが、特にバスケIQや戦術を解説した本でお勧めの本を紹介します。

- バスケIQを高めてより高度なプレーをしたい

- 戦術を理解しバスケ観戦をより楽しみたい

- バスケと読書が好きな人

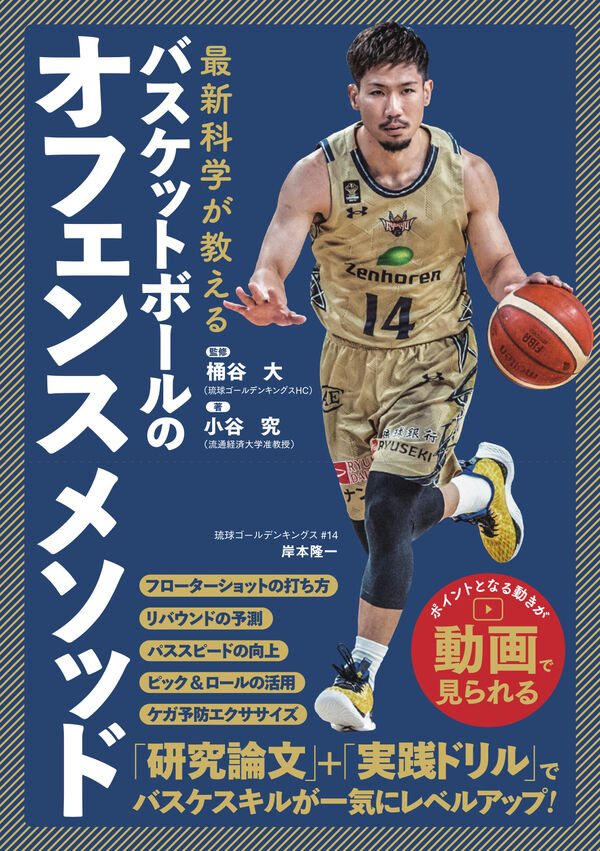

- 最新科学が教えるバスケットボールのオフェンスメソッド 桶谷大監修/小谷究著

- NBAバスケ超分析 佐々木クリス 著

- 「次はどう動く?」バスケットボール脳を鍛えるプレー問題集 安齊竜三/小谷究 著

- バスケットボール 勝つための最新セットプレー88 小谷究/東野智弥 著

- バスケットボール戦術学 小谷究/前田浩行 著

- データで強くなる‼バスケットボール最強の確率 小谷究/木村和希 著

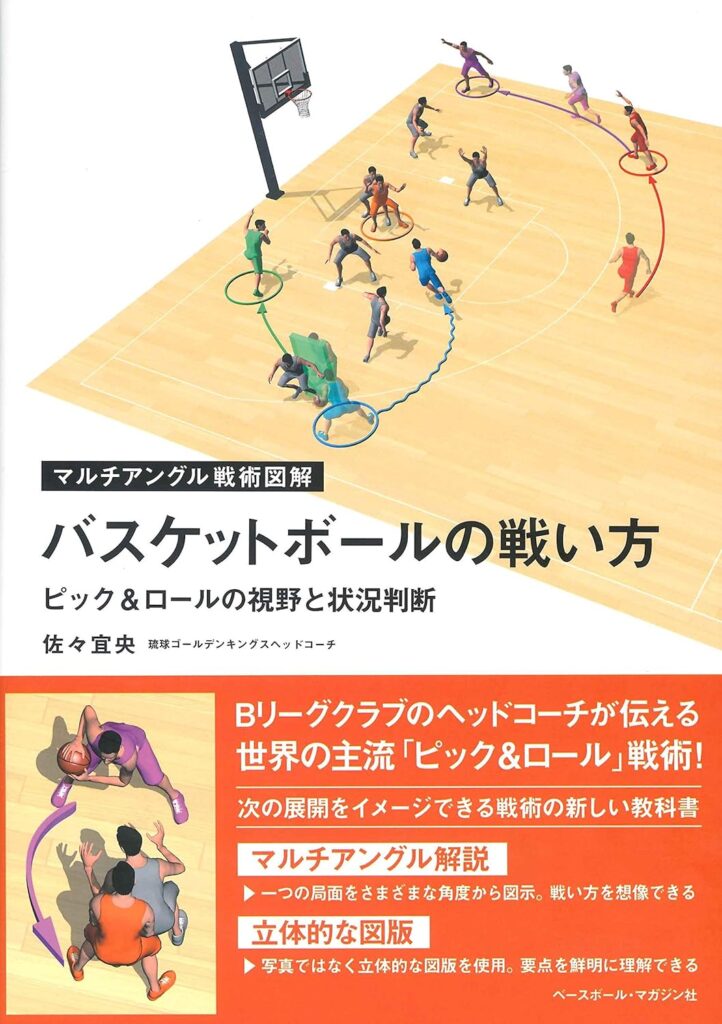

- バスケットボールの戦い方 ピック&ロールの視野と状況判断 佐々宜央 著

- バスケセンスが身につく88の発想 小谷究/網野友雄 著

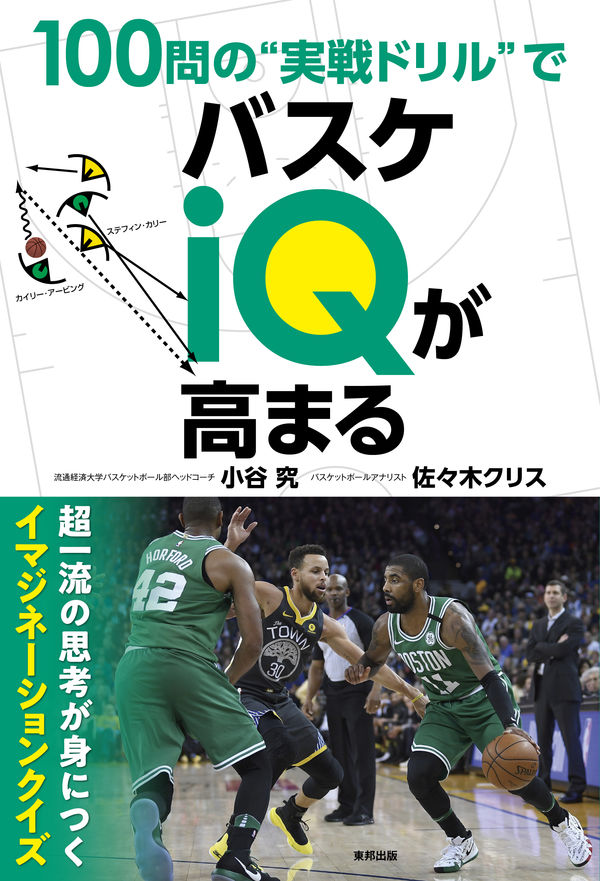

- 100問の“実戦ドリル”でバスケiQが高まる 小谷究/佐々木クリス 著

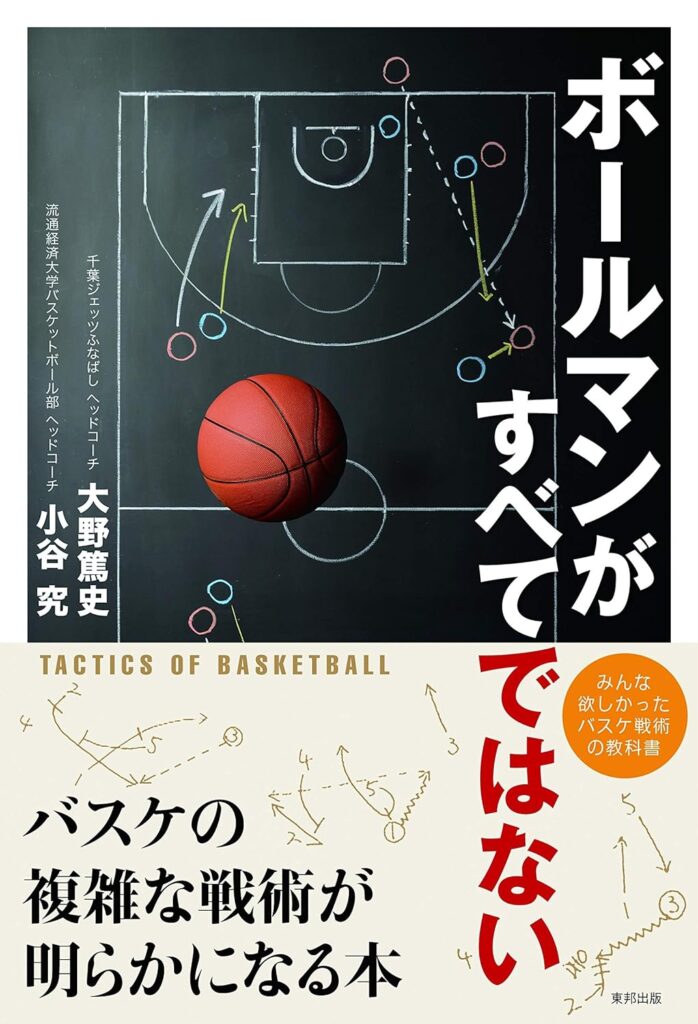

- ボールマンがすべてではない 大野篤史/小谷究 著

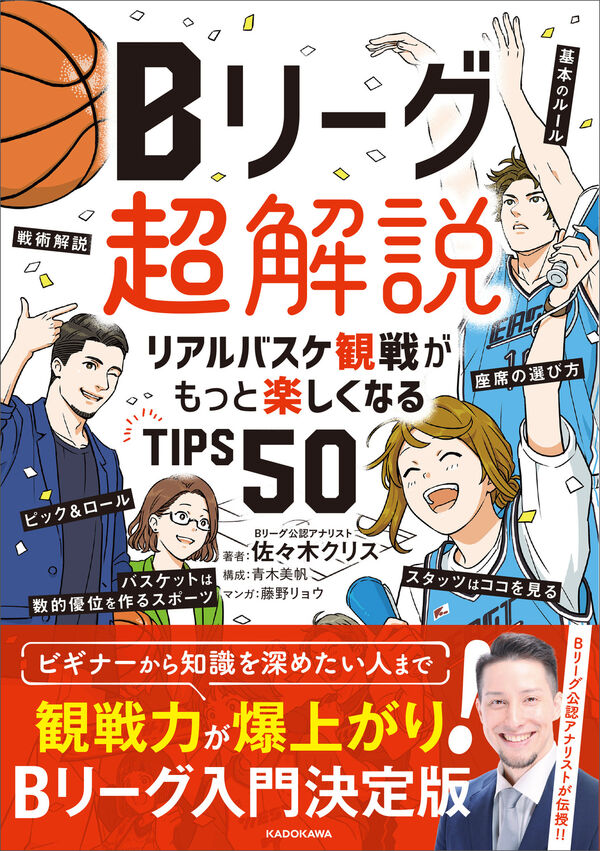

- Bリーグ超解説 リアルバスケ観戦がもっと楽しくなるTIPS50 佐々木クリス著

- 小谷究氏とは

- まとめ

最新科学が教えるバスケットボールのオフェンスメソッド 桶谷大監修/小谷究著

バスケットボールの技術や戦術は進化し続けています。

その研究者も多くおり、研究論文もたくさん発表されています。

しかしながら、その論文を選手やコーチが理解するのはなかなか難しいです。

本書は、最新のバスケ技術・戦術を研究論文から読み解き、選手やコーチが理解できるように解説された本です。

琉球ゴールデンキングスHCの桶谷大氏が監修し、練習方法も提案してくれています。

バスケットボールは1891年に誕生し、130年余り経っていますが今もなお新しい技術・戦術が誕生しています。

一昔前に、最良とされていた技術や戦術が覆ることも珍しくありません。

選手・コーチは最新の技術・戦術を取り組むことにより、試合を有利に進めることができます。

バスケファンとしても、観戦がより面白くなることでしょう。

こうした研究は日々行われており、研究論文などの成果物が発表されています。

2014年に日本バスケットボール学会が設立され、日本でもその研究成果が手に入りやすい環境になりました。

できれば、最新の情報を取り入れたいところですよね。

本書は、現時点で発表されている研究成果を選手やコーチでも理解できるように解説し、練習方法に落とし込んでいます。

自身やチームの練習に導入するにおすすめです。

ただし、技術は日進月歩です。

この本で紹介されている技術も廃れる日が来るかもしれません。

著者も以下のように綴っています。

読者の皆さんには、本書に対して批判的な視点をもって、読み進めていただければと存じます。

本書は、タイトルの通りオフェンスの技術を中心に紹介しています。

構成は、研究論文による解説ページと、練習ドリルページの各章2部構成となっています。

解説ページで理論を学び、練習ドリルページでその実践方法を学びます。

インプットとアウトプット方法がわかりやすく紹介されています。

また、最近のバスケ本で流行りの動画付きです。

北谷高校女子バスケットボール部の選手が、動画で練習方法をわかりやすいように紹介しています。

以下の記事で、より詳しく紹介していますのでよければ参照ください。

NBAバスケ超分析 佐々木クリス 著

元バスケットボール選手で、現在はバスケットボールアナリストや解説者という肩書きで活動している佐々木クリスさんによる、バスケの新常識解説本。

本書はNBAのデータに基づく解説がされていますが、Bリーグ中心でNBAをほとんど見ない私でも楽しめるものでした。

Bリーグにも本書で解説されている新常識は間もなくやって来るでしょう。

一部はすでに来ているものもありますね。

NBAについては説明不要であると思いますが、バスケットボール界ではここ10数年で大きな変化が起きています。

そんな事例をデータを交えながら面白く紹介してくれています。

以前では当たり前であったことが、当たり前ではなくなっています。

それだけ技術や戦術が進化しているということです。

わかりやすい例で言うと、やはりスリーポイントの重要性でしょう。

試投数や決定数はもちろん、どのポジションでもスリーポイントを打てないと現代では勝負になりません。

ただし、外郭からのシュートを多く打てばいいというわけでもなく、リング付近のシュートの重要性もあるというのが難しいところ。

また、個人的に面白いと思ったのが「オフェンシブリバウンド」について。

「リバウンドを制するものが試合を制す」という言葉があるように、その重要性は昔から語られていました。

オフェンシブリバウンドを取るには、インサイドプレーヤーが体を張ってポジション取りすることが必要という考えでした。

しかし、実はその前に行うドライブが重要でした。

ドライブしてディフェンスを抜き去ることにより、ゴール付近にヘルプディフェンスがきます。

そうすると、シュートが外れても見方のインサイドプレーヤーはポジションが取りやすくなっているので、リバウンドがとりやすくなっています。

今まで考えたことがありませんでした。

また、場合によってはオフェンシブリバウンドを放棄するのもひとつの戦略らしいです。

リバウンドを競り合って、相手にとられてしまうと速攻による失点のリスクがあるためです。

それであれば、オフェンシブリバウンドを放棄し、セーフティーに回った方がリスクが回避できるという考えですね。

他にも唸るような新常識が紹介されていて、プレーで試してみたくなったり、観戦時に注目してみたくなったりする内容が満載です。

NBA好きはもちろん、バスケプレーヤー、Bリーグファンにも楽しめる一冊です。

「次はどう動く?」バスケットボール脳を鍛えるプレー問題集 安齊竜三/小谷究 著

現越谷アルファーズヘッドコーチ、当時宇都宮ブレックスヘッドコーチの安齊竜三氏が教える最新のプレー問題集です。

このシチュエーションではどう動けば良いかという問題が43問掲載されいます。

各設問でシチュエーションやプレーヤーの特徴が記載されており、それに対する正解例が詳しく記載されています。

図を使用しながら解説されているので、経験者であれば状況をイメージすることができます。

序盤は1on1でどう動くか?1on1をどう守るかなどの、ある意味定説とされているような基本的な考え方が紹介されており、初級者でもとっつきやすくなっています。

後半には現代バスケで必須となっている、ピック&ロールでどう攻めるか、どう守るかが記載されており、上級者でも非常に役に立ちます。

最新の戦術の考え方が記載されているので、まさに今読んで実施してみるのが良いです。

43問と問題数は少ないように思えますが、後半はしっかり解説を読んでイメージしないと理解できない問題ものもあるので、ボリューム的にはちょうどよかったです。

バスケットボール 勝つための最新セットプレー88 小谷究/東野智弥 著

バスケットボールにおける、セットプレーをたくさん紹介してくれている本。

NBA、ワールドカップ、Bリーグ、Wリーグ、EUROリーグ、NCAA、日本の大学・高校などで実際使用されたセットプレーなので、机上論だけでなく説得力があります。

モノによっては映像が残っているかもしれません。

実際の映像ではないですが、動きのイメージはQRコードから動画で参照できます。

本書は大きく3つで構成されていて、以下のシチュエーション別に分けられています。

- ベースラインアウトオブバウンズ(BOB)プレー

- サイドラインアウトオブバウンズ(SOB)プレー

- ハーフコートオフェンス(SET)プレー

BOB・SOBプレーは、ファールやアウトオブバウンズなどで時計が止まったあと、スローインでプレーが再開する時に使用するセットプレーです。

BOBはエンドラインからのスローイン、SOBはサイドラインからのスローインのことです。

SETプレーは、タイムアウト明けなどで再開した際に、ハーフコートで展開されるセットプレーのことです。

ワンプレーの中に、それぞれが詳細に意味を持った動きを行っていることが分かります。

また、実際のプレーではこのような動きであったが、この場合は別の選手にパスを出すオプションもある。

などなど、緻密な戦術が解説されています。

実際のトップリーグで行われているセットプレーだけに難易度は高く、数個の図と文字だけでは理解しきれないものも多いでしょう。

用意されている動画でイメージを膨らませる必要がありそうです。

実際のプレーや、観戦している中で紹介されたプレーが出てくるとよりバスケが楽しくなるでしょう。

バスケットボール戦術学 小谷究/前田浩行 著

バスケットボールの戦術を3Dグラフィック図を使用して、細かく詳しく解説してくれる本です。

なかなか難しくて理解するのに時間がかかるんですが、かなり面白いです。

現代バスケの戦術では必ず必要とされるスクリーンをテーマとして、「オフボールスクリーン」「オンボールスクリーン」と分けて2冊で紹介されています。

冒頭では、基本的な1on1の攻め方・守り方から入り、チームでの攻め方・守り方とかなり詳しくスクリーンプレーのやり方が紹介されています。

本書の特徴として、3Dグラフィック図を用いてコートとプレーヤーが立体的に表現されている点です。ただでさえ、バスケットボールの戦術を文字のみで表現することは難解であるため図を使用するのは常識です。

そこから一歩進んで、3Dグラフィック図を使用し、コートをいろいろな角度から眺められ、プレーヤも立体的に表現されているためわかりやすくなっています。

ただ、最近は動画での表現も多用されているので、これが動画で見られたらもっと理解が深まるだろうなと思いました。

QRコード付の本もありますが、スマホと本を行ったり来たりする必要があるデメリットがあるので、本で完結する手法を選択した勇気を買いたいです。

また、もう一つの特徴として、オフェンスとディフェンスの駆け引きが順番に掲載されているという点です。

オフェンスはこの戦術を使用してこのように攻める。

その戦術に対してディフェンスはこのように守る。

そのディフェンスに対しては、この戦術にこの戦術を加えて対応する。

今まで、なんとなく認識していたプレーも、理論立てて説明されているため納得感がありますし、これを頭に入れておくことでプレーの幅も広がりそうです。

もちろん、観戦するにも知識として得ておくとより面白くなるでしょう。

バスケットボールは、考案されてから100年以上が経っていますが、いまだに戦術は進化しています。

ある戦術が開発されると、その戦術を破る戦術が開発される。

こうして戦術の進化が行われていくわけですね。

本書も冒頭でそのことに触れており、以下のように記載されています。

本書の内容を鵜呑みにするのではなく、本書を叩き台にして多くの議論を展開していただきたいと思います。

データで強くなる‼バスケットボール最強の確率 小谷究/木村和希 著

日本バスケットボール学会理事で、数多くバスケットボールの研究論文を発表している小谷究氏と、千葉ジェッツでアナリストを務める木村和希氏による著書。

バスケットボールにおけるデータを扱う研究者による、どのようにデータを見て、どのように対策に繋げればよいかということが紹介されています。

データの種類としては、主に学生の試合でも使用する「オフィシャルスコア」とBリーグなどのトップカテゴリーで記録される「ベーシックスタッツ」いわゆる「ボックススコア」から読み取れることを解説しています。

オフィシャルスコアからは、誰がどのくらい得点したか、どのくらいファールしたかなどという主な結果が記載されています。

ファールが多いチームは、積極的なディフェンスを仕掛けてくる可能性がある、などの想定ができます。

ただし、細かい情報はないのでオフィシャルスコアから分析できることは限られていて、過度な期待は禁物です。

ベーシックスタッツはBリーグでも試合後に記録・公開されているデータです。

これらがどのような意味で、どのように扱えばよいかを解説しています。

分かりやすいところだと、PTS(得点)、FG%(フィールドゴール成功率)、TO(ターンオーバー数)などなど。

さらに、このベーシックスタッツを加工しさらなる分析に繋げます。

詳細な計算方法は割愛しますが、例として以下のような値が導き出されます。

- eFG%(Effective Field Goal Percentage):ショット成功率

- PPP(Point Per Possession):1回の攻撃権でどのくらい効率よく得点できるか

これらの数値を分析したり比較したりすると思いもよらない傾向が導き出されます。

アナリストとなる人は、もっともっと多くの数値を分析するのでしょうが、いちバスケファンとしても、Bリーグのスタッツを見て楽しむことができそうです。

バスケットボールの戦い方 ピック&ロールの視野と状況判断 佐々宜央 著

当時Bリーグ琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチだった佐々宜央さんによるバスケの戦術解説本。

近年のバスケでは世界的に戦術の主流となる「ピック&ロール」を中心に、バスケ戦術について解説されています。

特徴的なのは、バスケのスキル本でよくあるような写真やイラストを使用した本ではなく、3Dグラフィックを用いている点です。

一見分かりづらいようにも思えますが、慣れると分かりやすくなってきます。

この3Dグラフィックのいい点は、全体を俯瞰してみる場合と、選手の目線が確認できる点です。

選手の目線も、ボールマンでパスを出す人と、パスを受ける人など複数の選手の目線が確認できイメージがしやすくなります。

基本的な合わせ方についての解説から、ピック&ロールをかける位置(サイド・エルボー・トップ)に分けて解説されています。

専門用語も多数出てきており、かなり深い戦術論となっていると感じます。

高校以上で専門的にバスケに関わる指導者や選手、中・上級者向けではないでしょうか。

ただ、こういった知識を知っていることで、バスケ観戦もより面白くなると思います。

バスケセンスが身につく88の発想 小谷究/網野友雄 著

バスケセンス=「状況を判断し、最適な方法を発想して実行できる力」

と定義し、バスケセンスが身に着けるにはどうすればよいか?について考える本です。

アメリカにはバスケができる環境が多くあり、遊びながらバスケセンスが身についていくようです。

日本は部活中心でチームプレイやルールを重んじる傾向があり、自由な発想が生まれにくという。

バスケにはセオリーがあるが、時にはそのセオリーを無視するくらいのことがバスケセンスを身に着けるには重要である。

その例が88個紹介されています。

NBAで活躍する選手は、技術・体格が優れているのは当たり前で、そこに「センス」が加わることにより超一流の選手となるんだと思わされます。

事例のほとんどはバスケの頂点であるNBAで活躍した選手の紹介ですが、一部にBリーグ選手の事例も紹介されており、NBAファン、Bリーグファンともに楽しめます。

こういった新しい発想を大事にしていかないと、新しい技術や戦術も生まれないんだろうな、と思わされます。

100問の“実戦ドリル”でバスケiQが高まる 小谷究/佐々木クリス 著

バスケの実戦で起きたことをクイズ形式で出題してく本です。

その数100問ボリューム満点です。

実際の試合で起きたシチュエーションが、図をメインに説明されており、この後「どうやって得点したか?」「どのように攻撃したか?」という形で出題されます。

問題に対して結果を回答し、ポイントが解説されています。

問題として紹介されている試合は、NBA、NCAA、オリンピックなどの国際試合、Bリーグも少しだけ。

一つひとつ状況をイメージしながら読んでいくので、読むのに時間がかかります。

なかなかイメージするのが難しく、実際の映像があればなぁ、と思ってしまします。

多くの問題はNBAでの試合の事例なので、NBAファンで映像が残っている方は是非映像とともに本書を読むと20倍くらいわかりやすくなると思います。

初級、中級、上級、超級とランク分けされております。

初級あたりはまだ正解を導き出せることもありますが、上級以上は難しい!

ボールマンがすべてではない 大野篤史/小谷究 著

現三遠ネオフェニックスヘッドコーチで、当時千葉ジェッツヘッドコーチの大野篤史氏が複雑なバスケの戦術について解説する本です。

バスケットボールにおける戦術をかなり詳しく解説しているので、バスケをある程度知っている経験者・上級者向けと思います。

オフェンス戦術では、アライメント、特徴のある選手を活かすプレー、シチュエーションに応じた戦術など。

ディフェンス戦術では、マンツーマン、ゾーンディフェンス、プレスやコンビネーションなど。

さらにオフェンス戦術vsデイフェンス戦術という、ゾーンディフェンスに対する攻め方や、チェンジングディフェンスなどが紹介されています。

かなり詳しく書かれているので、難しいですがバスケ好きには読んでいて面白いはずです。

プレーヤーとしてはプレーに活かせるでしょうし、バスケを観戦するときにも戦術を知っていると試合の面白さが断然変わってきます。

バスケ好きにはかなりお勧めです。

著者が千葉ジェッツHCということで、随所に千葉ジェッツやBリーグのチーム、選手での事例が紹介されており、Bリーグファンは親近感がわいて楽しめます。

逆にNBAの事例は出てこないので、NBAファンには物足りないかもしれません。

最後には、日本のバスケが上位をとるためにはという大野さんの思いが込められています。

フィジカルで劣る日本人はチームとして戦術を駆使して戦わなければいけないんでしょうね。

Bリーグ超解説 リアルバスケ観戦がもっと楽しくなるTIPS50 佐々木クリス著

この本はどの分類にカテゴライズするか悩みましたが、バスケ観戦を楽しむための戦術が紹介されていますのでここに分類させてもらいます。

本書は、Bリーグの観戦に特化したちょっと珍しい本です。

Bリーグの歴史、バスケの基本ルール、チケットの取り方、座席の選び方など、これから観戦する人に必要な情報が掲載されています。

これから観戦する人にはピッタリの本なんですが、戦術やスタッツに関する解説など、観戦経験者やバスケ経験者でもさらにバスケが面白くなる要素が詰め込まれています。

ピック&ロールなどの解説や、どのシュートが「得点期待値」が高いか、といった内容から

ワールドカップで活躍した比江島慎選手や富樫勇樹選手、河村勇輝選手は何がすごいのか?

など、なかなか深く切り込んだ内容が解説されています。

時代と共に個人スキルや戦術が進化しており、最新の動向などにも触れられているので一読の価値はあります。

観戦初心者も経験者も新たな発見があり、戦術を理解することよりBリーグ観戦を楽しめることは間違いないです。

こちらでもう少し詳しく紹介していますので、よろしければ参照ください。

小谷究氏とは

紹介した本の多くに関わっているのが、小谷究さん。

バスケに関する本を読んでいくと、あらゆるところで出会います。

せっかくなのでご紹介します。

流通経済大学の准教授であり、バスケ部ヘッドコーチを務めています。

大学でバスケットボールの戦術研究者をしており、日本バスケットボール学会理事、日本バスケットボール殿堂事務局も務めています。

バスケに多大な貢献をされている方ということが分かります。

今回紹介した本以外にもたくさんの著書があり、バスケに関する論文も数多く執筆されています。

今回紹介できなかった本、まだ読んでいない本も読んで紹介したいと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか、バスケ本 戦術・バスケIQ編。

バスケは奥が深いです。

戦術を知り、バスケIQを高めることで、プレーはもちろん、観戦も数倍楽しくなります。

興味を持たれた方は、Bリーグ観戦に足を運んでいただいたり、ネットで観戦したいただけるとバスケットボールの面白さがわかると思います。

他にもバスケ関連の書籍を紹介しています。

有名バスケ選手の自伝本の紹介。

バスケスキルのお勧め本

バスケのクラブチームの経営について、Bリーグの発足からリーグの経営についての本の紹介。

スラムダンクを題材とした本の紹介

バスケの実話を題材にした本の紹介

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント